Comment les abeilles se tiennent chaud en hiver ?

En hiver beaucoup d’insectes se protègent du froid et des intempéries avant la venue du printemps. Les abeilles mellifères en font partie. Ainsi elles doivent conserver la chaleur qu’elles génèrent à l’intérieur de la ruche. La survie de la colonie en dépend grandement !

Les abeilles ne sortent pas en raison du froid et restent groupées au centre de la ruche pour former ce que l’on appelle une grappe. Elles se déplacent donc très peu, notamment pour s’alimenter ; d’où le fait de leurs apporter un pain de candi comme Apifonda, juste au-dessus de leur tête pour favoriser la prise de cet apport alimentaire. Grâce à cet apport énergétique, elles contractent régulièrement leurs muscles thoraciques pour produire de la chaleur. Elles vont donc pouvoir ainsi maintenir au sein du groupe une température supérieure à 10°C, assurant leur survie quelle que soit la température extérieure. Dès que les beaux jours seront de retour, la température au sein de la ruche remontera petit à petit aux alentours de 35°C : une température optimale pour assurer le bon développement des œufs et des larves qui renouvelleront les ouvrières adultes ayant passées tout l’hiver.

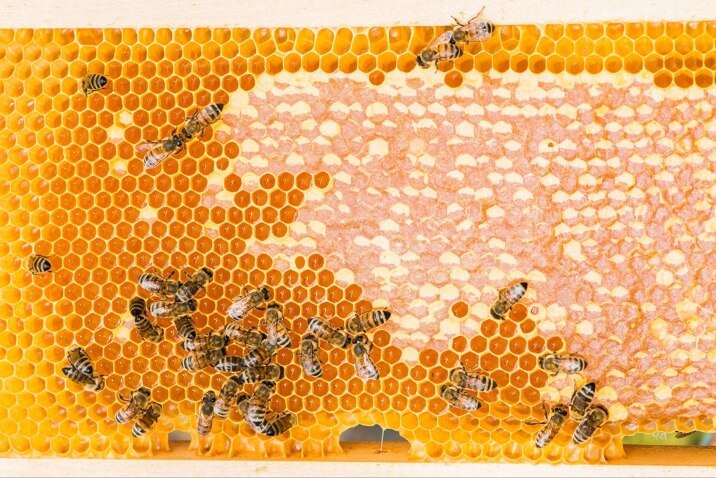

Des recherches ont montré la capacité des abeilles à réchauffer la ruche grâce à des caméras thermiques. Même si l’apiculteur débutant a souvent envie d’ouvrir ses ruches pour vérifier si ses abeilles ne sont pas mortes, il faudra s’abstenir en raison de la saison. En effet, ouvrir la ruche en hiver peut faire vite descendre la température sous les 10°C et la colonie peut en mourir. Alors comment savoir si les abeilles vont bien ?

Au mieux, certains utilisent une caméra dite thermique, une caméra infrarouge, leur permettant de visualiser depuis l’extérieur ce qu’il se passe à l’intérieur sans toucher aux abeilles. Une couleur bleu-violet indique une absence de chaleur contrairement à un point coloré jaune et blanc qui indique la position exacte de la grappe d’abeille qui émet de la chaleur. Pour autant, même si ce dispositif est excellent pour contrôler la vie dans les ruches, nous n’allons pas forcément investir dans ce type d’appareil pour observer ses abeilles.

Le mieux reste encore de s’armer de patience en ayant mis en place tous les moyens nécessaires au bon hivernage depuis l’automne dernier : isolation par le dessus, pose de candi, réduction de la porte d’entrée et depuis peu, isolation au niveau de la planche d’envol, ce que les fabricants de ruche appellent la “chaussette” de la ruche.

L’année apicole pour le débutant ?

Nous vous proposons ici un calendrier apicole, pour ceux qui débutent dans l’apiculture à titre amateur. Bien entendu les tâches à exécuter chaque mois sont très dépendantes de la région, de l’altitude, du type de ruche, du type d’abeille et plein d’autres facteurs.

En février, les abeilles sont encore agglutinées en grappe pour préserver la température de la ruche comme on a pu le voir juste avant. Les premières butineuses effectuent le vol de propreté pour nettoyer les débris de cire ou évacuer les insectes morts dans la ruche. La reine commence à reprendre sa ponte avec les premiers beaux jours, ce qui va doucement réactiver la dynamique de la colonie. C’est le moment pour le débutant de préparer son matériel, de peindre sa ruche et surtout de réserver un essaim pour le printemps.

Arrive le mois de mars ou sur les régions du sud de la France les colonies reprennent une bonne activité. Pour sa première saison l’apiculteur débutant pourra continuer à s’informer au travers de la lecture, des pratiques à venir. Les apiculteurs confirmés, effectueront la traditionnelle visite de printemps pour faire un état des lieux général et vérifier la population de couvin et les réserves de nourriture dans chaque ruche.

Avril sera déjà mieux pour notre apiculture de loisirs. On rentre dans le vif du sujet ! C’est le moment où notre essaim devrait être prêt chez l’éleveur. Il pourra ainsi être installé dans son jardin. Commence alors un gros travail d’observation, car de semaine en semaine il faudra agrandir l’espace de vie de sa colonie tout en stimulant la ponte de la reine avec un apport de sirop. Une fois le corps de ruche plein, viendra par le dessus, le moment de poser la hausse.

Au mois de mai, on surveille surtout la “fièvre de l’essaimage” qui pourrait gagner les plus fortes colonies. Elle s’observe sur une très grosse population d’abeilles qui ne dispose plus suffisamment de place dans sa ruche. La reine et la moitié de ses abeilles s’envolent alors pour trouver refuge ailleurs. Sur votre premier essai de l’année vous ne devriez pas observer ce phénomène. Si la hausse commence à bien se remplir, il faudra, au courant du mois de juin, bien surveiller l’espace disponible et éventuellement rajouter une seconde hausse.

Juillet-août, selon les régions, est signe de récolte pour l’apiculteur. On pourra enfin sortir le précieux miel de ses abeilles ! Mais il faudra aussi penser au traitement du Varroa, auquel cas vous risquez vite de perdre vos colonies en début d’automne. L’été est aussi la redoutable période des frelons asiatique ! Un piégeage sera de mise pour éviter des attaques importantes.

En septembre et octobre l’apiculteur devra être vigilant sur l’apport alimentaire. La colonie devra compter suffisamment de cadres de miel, de pollen et un joli couvain. On interviendra en nourrissant à nouveau l’essaim avec du sirop tant qu’il ne fait pas trop froid, et pour créer du stock ; et en candi (plutôt en hiver) quand elles ne pourront plus absorber le sirop. Il faudra rétrécir les entrées, et poser l’isolation de la ruche. Le cycle hivernal de colonie commencera dès la fin de l’automne…

Comme d’habitude, partagez-nous vos photos : on les publiera sur notre site depuis les réseaux sociaux avec le hashtag : #apifonda #apiinvert !

On se retrouve dès le mois prochain sur votre blog API avec votre fidèle partenaire, Les Ruchers De Mathieu !

LES RUCHERS DE MATHIEU

Miellerie & Magasin d’Apiculture

Photos ©lesruchersdemathieu